板垣退助の年表と 会える場所

| トップページ | 板垣退助年表 会える場所 |

板垣退助の功績 エピソード |

板垣会とは 入会案内 |

リンク |

| 年号 | 西暦 | |

| 天保8年 4月16日 |

1837年 | 高知城下現高知市中島町土佐藩士乾正成の嫡男として現高野寺付近にて出生 すぐ近所に後藤象二郎の屋敷があり 喧嘩を良くしたという。 |

| 安政3年 | 1856年 | 腕白。喧嘩で神田村に蟄居を命じられ、ここで上士にも関わらず庶民と交わる機会を得た。 |

| 安政7年 | 1860年 | 山内容堂の側用人、吉田東洋の推薦により大監察(大目付)などを歴任 |

| 文久元年 | 1861年 | 江戸留守居役兼軍備御用を仰付けられる。 |

| 1862年 | 佐々木高行に会い勤皇に盡忠することを誓う。10月17日山内容堂の御前で、尊皇攘夷を唱える。 | |

| 文久3年 | 1865年 | 容堂の本陣に勝麟太郎(のちの海舟)を招聘し坂本龍馬の脱藩を赦すことを協議 |

| 〃 | 〃 | 高輪の薩摩藩邸で、大久保一蔵(のちの利通)に会う |

| 慶応元年 | 1865年 | 洋式騎兵術修行を命ぜられ、江戸オランダ式騎兵術を学ぶ |

| 慶応3年 | 1867年 | 中岡慎太郎と共に西郷隆盛 小松帯刀 と会見、倒幕の密約を結ぶ。 |

| 山内容堂へ拝謁して、時勢が武力討幕へ向かっていることを説き大坂でアルミニー銃 300挺を購入し、6月2日に土佐に帰国、藩の大監察に復職 |

||

| 明治元年 | 1868年 | 戊辰戦争で大隊司令・総督府参謀として旧新選組を撃破、この頃乾姓から板垣に復す。 |

| 〃 | 〃 | 日光廊にたてこもった幕府軍大鳥圭介らと対峙した日光を戦火にさらすことを避けるべく、幕府軍に無血開城を迫り、みごと説得に成功した。その遺徳を讃え昭和4年に日光に銅像が建立される。 |

| 明治2年 | 1869年 | 薩摩藩の大久保利通、長州藩の広沢真臣 土佐藩の板垣退助が代表となって版籍奉還(藩主の土地と人民の天皇・政府への返還)に合意しました |

| 明治4年 | 1871年 | 明治政府の参議となる 開成館に維新三傑の西郷隆盛、木戸孝充、大久保利通を土佐藩首脳板 垣退助、福岡孝弟が迎え薩長土三藩から朝廷に近衛兵を献上する重要な決定をしてます。 |

| 明治6年 | 1873年 | 征韓論争に敗れて下野。(官職を辞めて民間に下ること) |

| 明治7年 | 1874年 | 後藤象二郎、江藤新平らと東京で愛国公党を結成し 副島種臣らと民選議院設立建白書を提出 |

| 〃 | 〃 | 高知で立志社を設立して自由民権運動の口火を切る。 |

| 明治14年 | 1881年 | 国会開設が決ると自由党を結成し、その総理となる。 |

| 明治15年 | 1882年 | 4月岐阜で暴漢に襲われた際(板垣死するとも自由は死せず)は民権運動の標語になった。 |

| 〃 | 〃 | 11月 後藤象二郎等と外遊 |

| 明治17年 | 1884年 | 自由民権運動の激化で加波山事件が起き、自由党を一旦解党した。 |

| 明治20年 | 1887年 | 世襲の華族制度を否定し自ら「一代華族論」を主張全国の華族に書面にて賛否を問う活動を行った。 |

| 明治23年 | 1890年 | 国会開催に伴い再び愛国公党を組織し、立憲自由党に合流。 |

| 明治26年 | 1893年 | 自由党に改組し総裁に就任。 |

| 明治29年 | 1896年 | 第二次伊藤内閣の内相を勤めた。 |

| 明治31年 | 1898年 | 自由党・改進党が合流し憲政党を組織、大隈重信と隈板内閣(第1次大隈内閣をつくり、内相に就任 |

| 明治33年 | 1900年 | 憲政党を解散、立憲政友会に合流し、これを機に 政界から引退した。 |

| 明治37年 | 1904年 | 機関誌『友愛』を創刊.社会事業等に尽力した。著書に(武士道観)(板垣退助全集 )等がある |

| 大正8年 7月16日 |

1919年 | 1919年7月16日83歳没 品川高源院の墓地に埋葬、高知市の薊野にも分骨した墓があります。 |

高知市内で会える場所

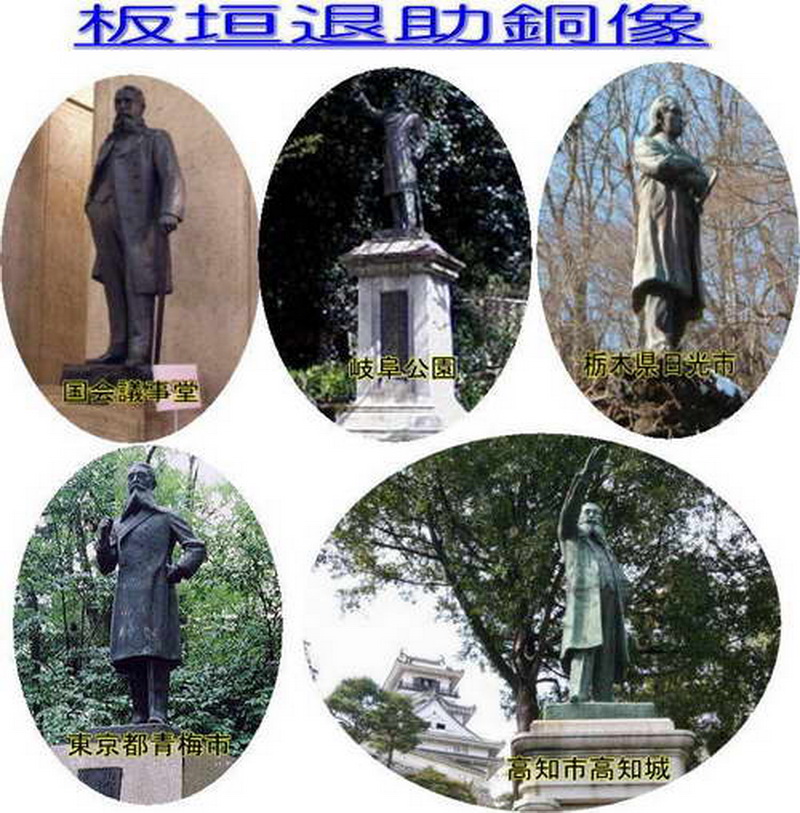

現在全国に5つある板垣退助銅像

特定非営利活動法人 板垣会 高知市洞ケ島町5番7号 薫的神社内 080-5019-1246 又は090-3783-1625

HP管理人に 問合せ smskjny@yahoo.co.jp

トップページ